La place de l'église d'hier à aujourd'hui

Le 15 juin 2024 ont été inaugurés les travaux réalisés sur la place de l'église. Retour sur une histoire mouvementée...

Urbanisation : un immense parking à la place du cœur médiéval

En 1951, suite au décès du maire Jean Alard, Robert Soulié, conseiller municipal depuis 1947, devient premier adjoint. Le nouveau maire est Auguste Dufau. Réélue en 1951, cette nouvelle équipe municipale lance un grand projet d’urbanisation du bourg caractérisé par la création d’un immense parking au centre du village. En 1957, la commune achète des maisons classées "insalubres" pour aménagement d’une place publique devant l’église, avec déclaration d’utilité publique (îlot insalubre). Il s'agissait du coeur médiéval de Gignac : maisons du XVIe siècle, une forge, une halle du XVIe siècle... Des emprunts sont lancés auprès des particuliers au taux de 5,5 %. Le Conseil Municipal "demande que ces travaux d’assainissement du bourg par suppression de venelles, de cloaques sans issues et de certains bâtiments insalubres et menaçant ruine en partie, en le remplaçant par une place bien ouverte au soleil, soient déclarés d’utilité publique." Tous les membres du Conseil Municipal étaient présents ce jour de janvier 1957 et favorables au projet de destruction du vieux Gignac : Jules Vergne, Fernand Liébus, Jean-Baptiste Dublanche, Robert Soulié adjoint, Urbain Jarnolles, Marcel Laval, André Doublen, Baptiste Labroue, Henri Vaux, Paul Bastit, Jean-Baptiste Champagnac secrétaire de séance, Auguste Dufau, maire, et Louis Crémoux.

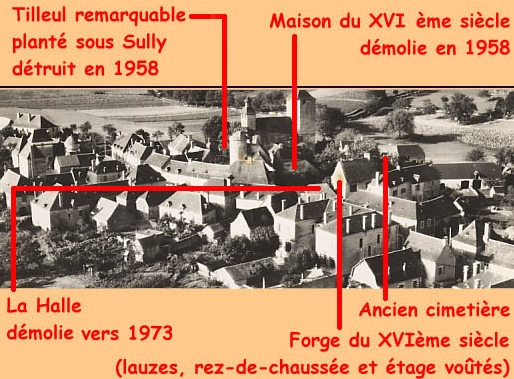

En 1958, le conseil municipal détruit cet ensemble du XVIème siècle : la maison Nouet, près du porche de l’église, la maison médiévale de Delpy dit « Le Piqueur », une forge médiévale à toit de lauzes qui était contiguë à la halle, un tilleul hors norme planté sous Sully au centre de la place et le cimetière désaffecté situé chemin du Moulin.

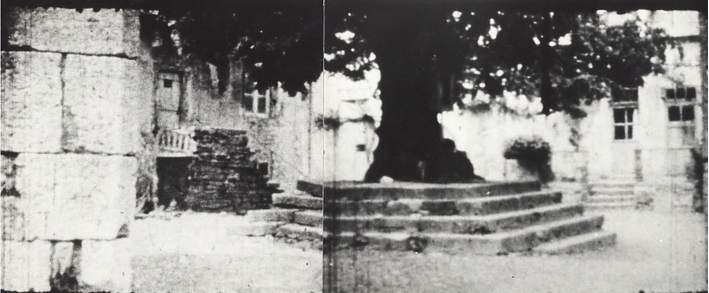

Au centre de cette place intimiste, le tilleul entouré de degrés.

Jusqu'en 1958 cette place dominée par l'immense tilleul planté sous Sully était un lieu de rencontres et de discussions. Aux 17e et 18e siècle, les réunions publiques avaient lieu sous ce tilleul. Le dimanche, après la messe solennelle de 11 heures, le garde-champêtre appelait avec un battement de tambour les citoyens à se rapprocher de lui pour faire les annonces municipales. Ce rite a disparu en 1958. Ensuite le garde-champêtre s'est déplacé dans la Grand-rue. Cet arbre remarquable a été abattu pour permettre aux voitures de se garer… .

Témoignage de Raymonde Monnier (2 mars 1991) : "Je me vois courant de la cantine à l'église pour assister au catéchisme, par une étroite ruelle pentue. Tout un groupe de maisons a été rasé pour laisser la place à cette affreuse place. Je sais bien qu'ainsi l'église est dégagée, mais... Les halles étaient petites, mais justement si touchantes. Et le vieux tilleul dont le tronc était enserré par quatre ou cinq marches et du haut desquelles M. Villepontoux, l'appariteur, appelait après la messe, les villageois avec son tambour pour leur annoncer les décisions de la municipalité, les arrêtés du Maire ou les publications de mariage. Souvenirs. Je fais miennes les phrases de A. Von Chamisso : "Je rêve que l'enfance m'est rendue, et je secoue ma tête grise. Quoi, vous me hantez encore, images que je croyais depuis longtemps oubliées ?".

Dans les archives municipales on trouve trace de ces réunions publiques suivies d'un vote. Ainsi, après la construction en 1714-1715 du clocher Ouest et l'insertion d'une horloge (dont il reste le bâti extérieur) offerte par le sieur Jean Delpy, les membres de la communauté se sont réunies là le 22 mars 1716 pour désigner une personne qui entretiendrait l'horloge.

Archives Municipales : « Titre de 1716 entre le Sieur Delpy et les habitants de la commune de Gignac. Aujourd’hui 22 mars 1716, au lieu de Gignac en Quercy, Vicomté de Turenne, dans la place publique du dit-lieu, à l’issue de la messe jour de dimanche, au son de la grande cloche, régnant le roi Louis, de par-devant nous, soussigné… » Suivent 48 noms et prénoms : « faisant la majeure partie du-dit bourg, ci-assemblés » qui délèguent au Sieur Jean Delpy le pouvoir d’entretenir ou régler l’horloge. En contrepartie il encaissera les droits de places les jours de foire et de marché. Ce Jean Delpy avait contribué à la construction et à l’achat de l’horloge de l’église lors des travaux réalisés à l’église en 1714-1715.

Bâti extérieur de l'horloge

En 1910, palabres sur les marches en forme de tronc de pyramide qui entouraient le tilleul

Elie Villepontoux lit les annonces municipales après la grand-messe (après 1945)

Le dernier garde-champêtre en 1984, Baptiste Labroue, à la sortie de la messe

La place de l’église (vers 1951)

Derrière le tilleul, la maison devenue garage en 1959.

A gauche, la maison Nouet et la rue qui montait depuis la halle aux grains.

A gauche l’église. A droite, la maison Nouet. Entre les deux, la rue du puits de l’église

La rue qui conduisait de la halle à la place du tilleul

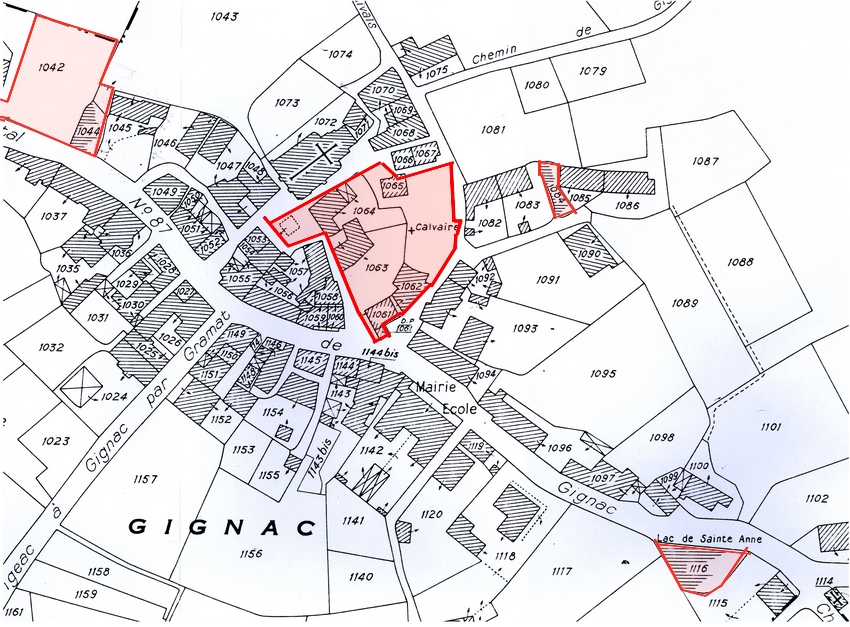

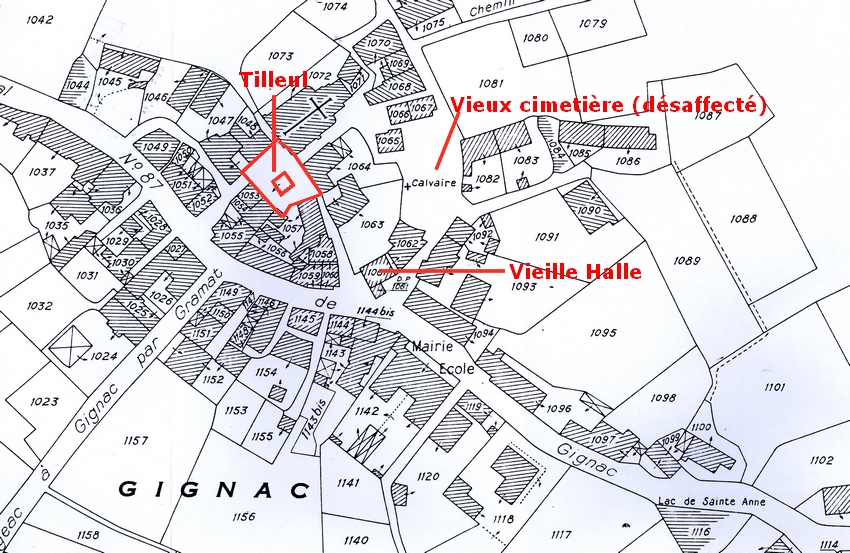

Plan cadastral de 1953

L’examen de ce plan montre que depuis 1953 le bourg a perdu ses lacs (parcelles 1044, 1084, 116) et une partie de son bâti patrimonial (degrés du tilleul place de l’église, constructions 1064, 1063, 1062 1061).

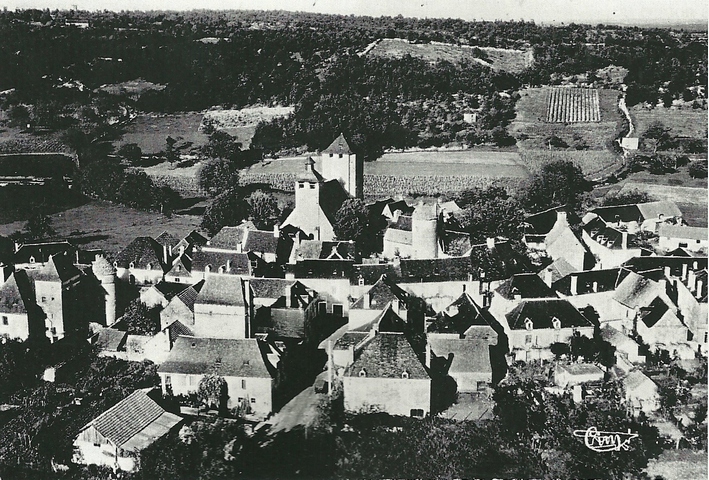

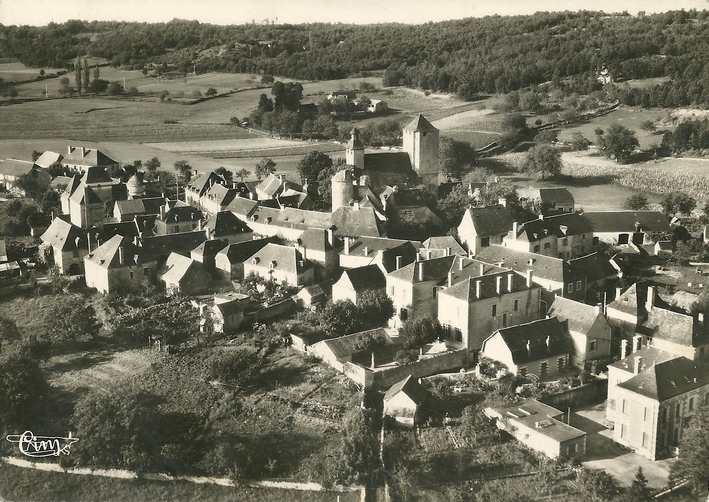

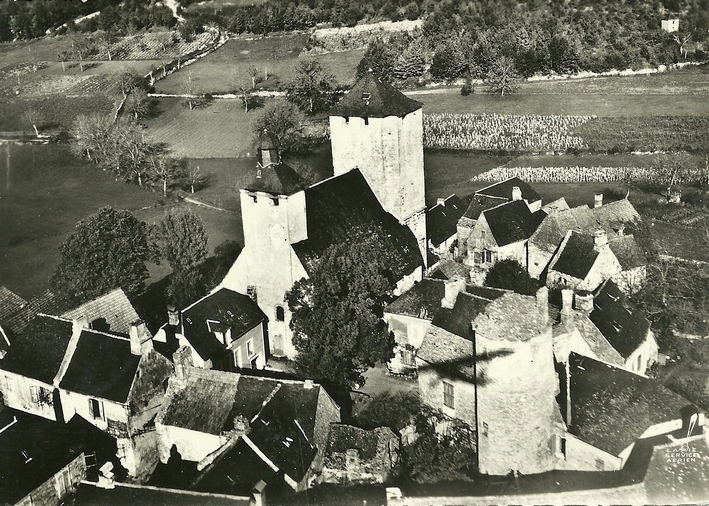

Les photos aériennes qui suivent montrent bien ce qu’était le vieux Gignac vers 1950 avant la destruction du cœur du village. On aperçoit nettement l’imposant tilleul, le toit de la halle, la tour Renaissance et la forge.

Gignac vers 1950

Voilà le résultat... Un terrain vague jusqu'en 2009

Les municipalités issues des élections municipales du 22 mars 1959 (maire Auguste Dufau, adjoint : Robert Soulié) et du 23 mars 1965 (Robert Soulié est le nouveau maire de Gignac, 1er adjoint : Jean-Baptiste Dublanche, 2ème adjoint : Henri Vaux) poursuivent la réalisation de ce projet d’aménagement du bourg avec, en 1973, la destruction de la halle aux grains (XVIème siècle),

"la Vieille Halle" (16e siècle) ainsi appelée par les Gignacois de génération en génération

1) Dans une note envoyée par l'homme d'affaires des Noailles, quand le duc de Noailles eut acheté les seigneuries de Saint-Bonnet et Gignac (1748), on peut lire ceci : "Le bourg de Gignac est considérable : il a au moins 100 feus. C'est une châtellenie composée des paroisses de Saint-Bonnet, Estivals, Chartrier et Gignac. M. Cérou en est le juge, il est plus craint qu'aimé. Il y a à Gignac des foires qui se tiennent fort éloignées du bourg sur le sommet d'une montagne. Il y a aussi une halle assez grande et deux places, l'une devant l'église, l'autre devant la halle. L’église est un gros vaisseau assez bien orné, la litre de la maison de Bouillon est tout autour.

(...)." Il s'agit du document le plus ancien découvert jusqu'à présent et faisant état de cette halle.

2) Couverte en lauzes calcaires comme les maisons contiguës jusqu’au 19e siècle, puis tuiles plates, et enfin tuiles Lacabane (tuiles du Quercy Puyblanc Lot)

3) Cette halle est démolie en 1973. On peut lire, à la date du 30 décembre 1966, dans le registre des délibérations municipales :

"L’ancienne Halle de Gignac, aménagée à la Libération en salle des fêtes, menace ruine, sa démolition est envisagée pour aménager la place publique."

4) Utilisations :

- Des artisans installés sous la Halle :

- Le bouilleur de cru : Louis Pestourie s’inscrit au Registre du Commerce comme fabricant d’alcool le 1er septembre 1909. Mais il exerçait cette activité depuis déjà quelques mois. Le 11 septembre 1908 il déclare être bouilleur ambulant et posséder des appareils propres à la distillation d’eaux-de-vie ou d’esprits, à alimentation non continue, avec chauffe-vin, colonne à distiller et organe rectificateur (contenance totale : 10 litres). Il pouvait distiller par 24 heures 500 litres environ de liquide fermenté. Le 17 septembre 1916 le Conseil Municipal décide que "la Halle sera mise à la disposition des bouilleurs de cru pour y distiller leurs produits". Le 30 novembre 1917 le bouilleur de cru qui distille dans la commune de Gignac se plaint de ce que le local désigné par le Conseil Municipal en sa délibération du 17 sept 1916 est défectueux, qu’il y aurait lieu en conséquence pour la bonne marche de cette distillation de désigner un autre local à l’abri du vent pour que l’appareil de distillation puisse fonctionner normalement. Le Conseil Municipal désigne alors comme local de distillation "la maison que M. Antoine Delpy possède à Gignac route de Salignac et qui est actuellement inoccupée".

- Le boucher-charcutier et les rétameurs

Témoignages recueillis auprès des Anciens en 1984 :

- "On y débitait des bœufs. Le père Marquet (Baptiste Roussel) attachait un morceau de fer sur la tête et avec une masse : Boum ! le bœuf tombait. Ensuite on le saignait, le sang coulait dans la rue qui descend à Sainte-Anne, il n’y avait pas de tout-à-l’égout" . - - "Sous la halle y avait les rétameurs pour rétamer les cuillères et les fourchettes. Quand ils abattaient des bœufs accidentés, ils les tuaient là. C’était le père Marquet qui les tuait là. Ils saignaient là, le sang coulait jusqu’à Sainte-Anne. Après ils ont monté une bascule. C’était Marie Pouch qui s’en occupait."

- - Anecdote

Quand un bœuf était malade ou accidenté, il était abattu sous la Halle de Gignac. Le sang coulait le long du caniveau qui descend à Sainte Anne. Il n'y avait pas de tout à l'égout. Ce bœuf était vendu à toute la population sous cette halle. Pas de désossage, la viande était vendue avec l'os. C'était souvent une perte sérieuse pour le cultivateur, car il n'avait aucune compensation. Plus tard on a fondé une mutuelle.

Quand la Halle n'était pas disponible,

les étameurs s'installaient en bas du village, face au lac de Sainte Anne

(Plaque photographique, avant 1904)

- La bascule publique :

- 3 décembre 1961 : Résiliation du bail de la bascule par Philippe Pouch, loueur de la bascule, en raison de son état de santé et de son âge avancé à compter du 31 décembre 1961. "Le conseil municipal décide de ne pas procéder à une autre location étant donné que cette bascule, très ancienne, ne fonctionne pas toujours normalement et qu’il n’y a pratiquement plus d’utilisateurs." Ce pont-bascule sera définitivement mis hors-service par le service des Poids et Mesures en novembre 1966. Mais la commune achète un nouveau pont-bascule de 10 tonnes en 1967. L’évolution du monde agricole rendra rapidement inutile cette bascule publique.

- Salle des fêtes après la Libération

Des murs sont construits en 1945-1946 entre les piliers en pierre. Les musiciens s’installaient sur le petit local de la bascule, à 2 m de haut. Un plancher avait été installé pour les danseurs et pour les repas de fêtes organisés par le restaurant situé de l’autre côté de la rue. Des bancs étaient alignés le long des murs pour les "observateurs" (en particulier les frères qui surveillaient les sœurs…).

En 1906

Vers 1910

Avant 1914

1937

Avant 1939

1946

1960

1973

1973

Plan cadastral de 1953

Fête votive de la Saint-Jean

Jeux de quilles

Lors de la fête votive de la Saint-Jean diverses animations étaient offertes aux visiteurs : courses à pied ou à vélo, mâts de cocagne, courses en sacs, casse-bouteilles, etc… Mais un jeu était particulièrement apprécié par les adultes : le jeu de quilles. Une seule trace photographique du jeu des 9 quilles à Gignac, une photo réalisée lors de la Saint-Jean 1942.

Jeu de quilles, Saint-Jean 1942, chemin du moulin au bas du cimetière ancien

(à l'arrière-plan la grange devenue le local d'Ecaussystème)

De gauche à droite : André Lestrade ( ?), Aimé Bonneval, Lucien Pouch (l’enfant), derrière lui :Marcel Sourzat,

l’homme au chapeau : Albert Foussat, Marcel Crozat, Albert Lalle, Jean Villepontoux, Albert Villepontoux,

Robert Labroue de Sireyjol, Roger Debet, Albert Bonneval, André Faurel,

celui qui joue : Edmond Arliguie

Défilé de chars en 1979

Pendant plusieurs décennies la fête foraine prenait possession de la nouvelle place

Le baptême des cloches

Le dimanche 18 octobre 1987, la place de l’église était envahie par un public très nombreux (500 personnes environ), venu assister au baptême de trois nouvelles cloches. Etaient présents le préfet du Lot, les sénateurs Maurice Faure et Costes, les députés Malvy et Chastagnol, des conseillers généraux, d’anciens députés, les maires des environs. La cérémonie religieuse était présidée par l’abbé Gauzin, vicaire général du diocèse. On trouvera à la Bibliothèque de Gignac la cassette vidéo VHS qui retrace l’histoire de ces trois cloches (préparation du clocher, fonderie, installation et baptême).

Cérémonie du baptême avec un autel installé dans le dancing Pouch

Des cloches et des marraines

Compte-rendu dans La Dépêche : L'envol des cloches

Reportage dans le Journal du Lot du 25 octobre 1987: Une cloche sonne, sonne...

Foires et marchés

Les archives nous livrent quelques informations sur les foires et les marchés à Gignac au cours des siècles précédents.

Aux XVIIIe et XIXe siècle les droits de place les jours de foire et marché étaient vendus aux enchères.

En 1817, le dernier feu s’est éteint sur la tête de Jean Nayrac, aubergiste, à la somme de 50 francs que le sieur Neyrac s’engage à verser à la Caisse Municipale. "Jean Nayrac obtient le droit d’encaisser les taxes sur les bancs les jours de foires. Tous les bancs seront placés sous la halle ou autour d’icelle, ou sur la place de devant l’église, avec prohibition d’en placer dans les rues ni dans aucun endroit qui puisse embarrasser la voie publique."

En 1863, de nombreux bancs étaient présents à Gignac les jours de foire :

- marchands de draps, soierie, tissus,

- dentelles,

- chapelier, quincaillier,

- fer, chaudronnier, ferblantier,

- faïence, poterie,

- fruits, légumes,

- volailles,

- baraques, saltimbanques et autres,

- pesage de laine sous la halle,

- mesurage de grain, noix et châtaignes (par boisseau) sous la halle.

En 1881, Gignac est connu pour son commerce de truffes et d’écorces de chêne, et pour sa halle aux grains.

Arrêté municipal du 25 décembre 1883 :

"Création d’un marché hebdomadaire d’approvisionnement le mardi sous la halle et sur les places publiques à partir de 9 h du matin en hiver et de 7 h en été. Le premier de ces marchés sera ouvert le 25 novembre 1884."

Le 9 juin 1891, sept nouvelles foires sont créées, les 25 février, 25 avril, 25 mai, 22 juillet, 25 septembre, 25 octobre et 2 décembre.

Deux ans plus tard, en 1893, il y aura 13 foires. On y trouve des marchands de draps, tissus, mousseline et dentelles, chapeliers, quincailliers, marchands de fer, chaudronniers, ferblantiers, marchands de faïence, poterie, fruits, baraques de saltimbanques, volailles, œufs, pesage de la laine.

Les foirails

L’emplacement des foirails a évolué au cours des siècles. Le terrain du Pech des Ioules servira de foirail jusqu'en 1894 (5 foires par an) : la foule est évaluée alors à 3000 personnes. Au XVIIIème siècle, les foires avaient déjà lieu sur ce terrain.

Provisoirement, à partir de 1895 et jusqu’en 1899, les foires se tiennent dans le bourg :

- les bœufs et les chevaux sur l'ancien cimetière,

- les porcs dans la ruelle qui allait de l'entrée de l'église au puits,

- les moutons depuis l'ancien presbytère dans la rue Etienne de Vineirafont,

- la volaille sur la place de l'église, autour du tilleul.

La foire du 2 janvier à Gignac

C’était l’une des trois plus grandes foires qui avaient lieu à Gignac. On y vendait les truffes, mais aussi le gibier, en particulier grives et lièvres.

Relance des foires

Très vite, après la guerre 1939-1945, les foires déclinent.

Le 7 septembre 1958, le Conseil Municipal décide de réorganiser la foire du 2 janvier avec attribution de primes aux meilleurs éleveurs ovins." Seule ne subsiste que la foire du 25 juin, le 2 janvier n’étant depuis quelque temps qu’un marché de truffes, de gibier, de volailles et de foie gras. Il y aurait lieu de réorganiser ce jour-là la foire des moutons, des agneaux et de quelques bêtes d’élevage."

Cette foire se tiendra sur la nouvelle place le 2 janvier 1959 et le 2 janvier 1960 avant de disparaître définitivement. Quelques photos prises le 2 janvier 1959 :

1er janvier 2000 : plantation du tilleul et photo des Gignacois

La place en 2006...

Premiers travaux en 2009 avec la mise en place d'un parvis devant la porte principale de l'église, d'une pelouse étroite et d'une zone en béton lavé.

... et la place aujourd'hui